オープンキャンパス

長崎大学および工学部オープンキャンパスの概要については、下記のページをご覧ください。

2025年度のオープンキャンパスは2025年7月19日(土)に開催予定です。

詳細が決定しだい情報を掲載いたします。

概要

- 開催日:2024年7月20日(土)

- 会場:工学部1号館12番講義室(予定)【キャンパスマップ】

- スケジュール(予定)

- 9:50〜10:30 全体説明(午前の部)

- 9:50〜12:30 コース紹介(ラボツアー、実験紹介)

- 13:30〜13:50 全体説明(午後の部)

- 13:30〜16:00 コース紹介(ラボツアー、実験紹介)

ラボツアー紹介

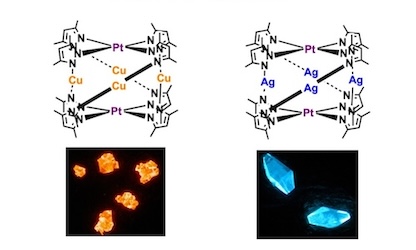

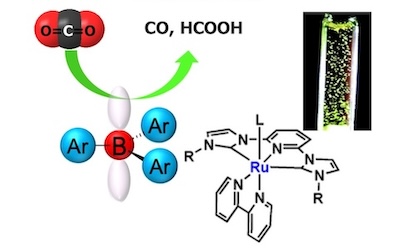

機能性金属錯体の開発

周期表の多様な金属イオンと典型元素を組み合わせ、新しい機能を有する金属錯体を開発

複数の金属イオンを有する発光性金属錯体

典型元素と金属錯体を用いた光触媒反応

金属錯体とは一つまたは複数の金属イオンのまわりに、他のイオンや分子が結合した分子です。当日は光と金属錯体の関係に注目し、発光性金属錯体や光触媒などの機能性金属錯体と、その合成設備を紹介します。

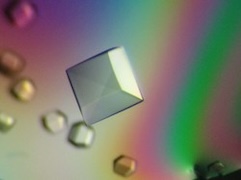

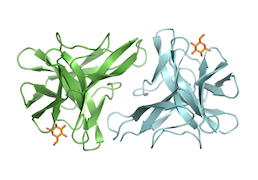

タンパク質の結晶と立体構造解析

タンパク質結晶の顕微鏡観察像

タンパク質の構造解析により明らかとなる立体構造

生体内で働くタンパク質は、それぞれ違った形をしています。形を知るためには結晶を作る必要があります。タンパク質の結晶を顕微鏡で観察し、タンパク質の構造はコンピューターグラフィックスを使って見てみましょう。

実験紹介

機能性金属材料の開発

金属材料の変形様式は、ばねのように伸び縮み可能な「弾性変形」と粘土のように永久変形する「塑性変形」とに分類出来ます。今回の公開実験では,金属材料の引張試験を行い、応力歪み曲線のデータから引張強度を決定します。

ガスセンサ:人間の嗅覚よりも優れたエレクトリックノーズ

ガスセンサは、ガス漏れ警報器やアルコールチェッカー,三密回避のための二酸化炭素モニターなどに広く利用されています。当日は、研究室で開発中のガスセンサや応用製品のデモンストレーションを通じて、ガスセンサが“におい”を認識する様子を体験できます。

環境適合性高分子材料の開発

現在、地球環境の保全の観点から環境に優しい高分子の合成や新分解の開発が求められています。当研究室では、これまで開発してきた高分子の説明や光を使った新しい高分子の分解技術に触れることができます。

ナノ材料の界面を利用した環境にやさしいテクノロジーの開発

本研究室では様々な方法を使って、生活に役立つ機能を持ったセラミックス、炭素材料、金属ナノ粒子などを合成しています。実験室では、蛍光材料の発光状態や超音波によるナノ粒子合成の様子などを観察します。

電池の中身を見てみよう

携帯電話・ゲーム機器・パソコンなど多くの電化製品で使用される“リチウムイオン二次電池”。充電・放電によって電池の中では何が起こっているのか!?密閉された電池の中身を紹介します。

電気や熱で機能するナノテク材料の開発

「みなさんの身近には、分子同士が互いに引き合う力や分子の動き方が巧みに設計された材料や製品がたくさんあります。私たちの研究室では、電気の力や熱によってそれらを制御して、私たちの目に見えるスケールでの動きや色に変換する研究を行っています。今回のラボツアーでは、私たちの研究室で開発した分子や技術を紹介します。

医薬品や新材料開発にも使えるクロスカップリング反応

「クロスカップリング反応」とは,2つの異なる有機分子をつなぎ合わせて新しい1つの有機分子を合成する反応の総称です。中でも,2010年にノーベル化学賞を受賞した鈴木章先生らが開発した鈴木-宮浦クロスカップリング反応は,驚くほど簡単な操作で有機合成が行える優れた手法であり,医薬品合成や新材料開発が爆発的に加速しました。当日は,実際に紫外光照射下で発光する蛍光分子の合成を体験してもらいます。

計算化学

物理現象のモデリングは、化学を含む科学技術に革命をもたらしました。特に、化学のモデリングは、高度な量子化学理論と高性能計算施設の開発により、現代の化学研究の定番となっています。計算モデリングのユニークな強みは、実験的に調べることが困難な化学系の研究を可能にすることです。この簡単な例のつ、個々の水分子から最終的に雲を形成する小さな水クラスターの形成のための分子プロセスを見ていきます。

ml.nagasaki-u.ac.jp

ml.nagasaki-u.ac.jp